本講座の特色は、古民家の知恵に学んだ丈夫で美しい木組の架構と省エネルギーを目指した温熱計画のバランスの取れた木造住宅の実践力が身につく点にあります。

来年で21年目を迎える「木組のデザインゼミナール」はこれまでに20回の講座お送りしてきました。そこで大人気だった「古民家再生講座」を拡大して一日講座(日曜開催)として4月からお届けします。また「木組講座」は8月から以前にもまして充実した講座をお送りします。「理念・温熱講座」は職人の新世人のお話と古民家の温熱向上事例と温熱計算のできる実践講座を開催します。

「古民家再生講座」は「見学」や「実測」は、日本民家園と江戸東京建物園でのリアル講座となります。

また「木組講座」は受講生のレベルに沿って「初級コース」と「上級コース」に分けて課題の添削を中心行いすぐに使える実践力を付けます。

受講生のみなさんと講師陣のコミュニケーションを密にしたいのと、添削によって実践力をつけることを目標にしているため少人数制(15名ほど)で行いたいと思います。今回も Zoomにて開催いたしますので全国から奮ってご参加ください。どうぞお早めにお申し込みください。

なお本講座開催中に見ていただける現場や内覧会がありましたら、随時ご案内いたします。

また、ご受講の方は、「初めての人にもできる!木組の家づくり絵本」と「初めての人にもできる!古民家再生絵本」を副読本として使いますので、アマゾンからお申し込みください。

募集

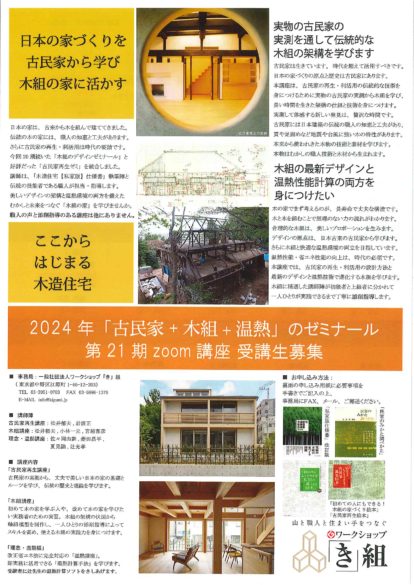

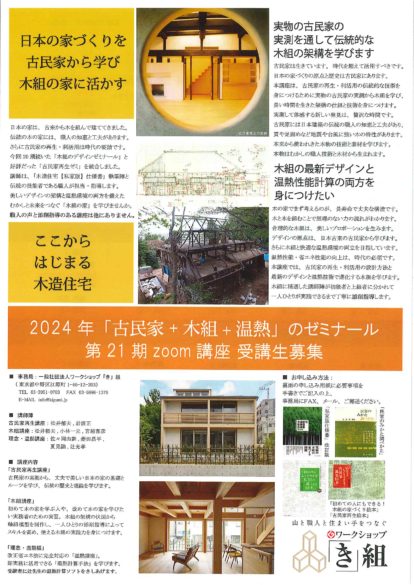

「古民家+木組+温熱」のデザインゼミナール

第21期 実践力養成Zoom講座

木の家づくりを基本から学びたい全国の実務者の方へ

木の家を建てようとすると、必ず直面することに「構造」の問題があります。気になるのは柱や梁の「架構」です。そこで見直されてくるのが、丈夫で長寿命な「古民家」の架構です。柱や梁の架構に制約の多い木組ですが、古民家を実測しながら基本的なルールを身につけることで設計の自由度もアップし、美しい木組の家をつくることが出来ます。

金物に頼らない木組の家づくりを目指して、古民家の架構から学ぶ本講座で実践力を身につけスキルアップを目指しませんか。

21期をむかえる本講座では、伝統的な「木組」の技術に加え2025年度からの省エネルギー法義務化にも対応する「温熱」向上の手法を学び、実務者に必須の数値化を身につけていただきたいと思います。意欲ある受講生を募集しております。

これまでに20期続いた「木組ゼミのデザイン」ゼミナールでは、約232名の「木組の家」づくりの専門家を世に送りだしてきました。全国から集まる受講生は、ゼミ終了後、南は沖縄から北は北海道まで、各地でその実力を発揮しております。有志でつくる「ワークショップ「き」組」メンバーは全国で13名となりました。

さらに古建築の利活用である「古民家再生」は、今や時代の要請です。壊してはいけない素晴らしい古民家が解体の危機にひんしているのです。現在、全国で起きている空き家問題も、歴史的な建物にも及んできました。空き家も宝物です。

そこで人気の「古民家再生講座」は「実測調査」で架構を読み、耐震向上の技術を身に着け、さらに「暗い」「寒い」の解決に向けた温熱の向上を目指して「温熱講座」も開催します。受講生にはもれなく温熱計算ができるソフトも配布します。

いまや民泊法により古民家の利活用は、設計者の取り組む大切な仕事となりました。古民家の再生は伝統的な木組みの理解なしでは進められません。

全国で多くの古民家再生を実践してきた当事務所では、「漢方の本陣」が「2019日本エコハウス大賞」を受賞いたしました。そのノウハウを元に「古民家再生講座」では、古民家の「実測」から始まり「限界耐力計算」による耐震計算や温熱計算の実践を学びます。

「木組講座」では、2008年より5年間、国土交通省による伝統構法の実大実験検証委員会に参画した「木造住宅【私家版】仕様書」執筆メンバーが、みなさんを基本設計から伏図の書き方や模型づくりまでを添削指導いたします。リモート講座ですが、木組の架構を理解しながら軸組模型をつくることで、受講後は実際の家づくりに役立つ、実践力を身につけることができます。

対象は「木の家づくり」を実践したい設計者および施工者です。初心者も歓迎します。

また毎年大好評の、岐阜県立森林文化アカデミー講師・辻充孝先生による「温熱計算ツール」を入手できる講座が人気です。

木造住宅を古民家から学び、丈夫で、快適で、燃費の良い「木組の家づくり」を身につけませんか?

講座は「古民家再生講座」と「木組講座」「理念・温熱講座」の3講座制です。どの講座からでもお申込できますが、一貫した講義内容になっておりますので、全ての講座の受講をおすすめします。

また、単発のスポット受講も可能です。実際の建物の架構を指導する実践コースもサポート体制として用意しております。修了生にはワークショップ「き」組メンバー参画の資格もあり、実践事例も増えています。

わたしたちは、伝統的な民家をつくってきた大工技術と森林保全につながる木材の循環の仕組みから、省エネルギーにつながる木の家づくりを実践します。

「地球沸騰化」と言われる時代に「省エネルギー」は必須です。日本の誇る木組の仕組みと温熱環境向上を目指して、みなさんと共に未来へつなげていきたいと思います。

全国の実務者の皆様のご参加をお待ちしております。

ワークショップ「き」組 代表理事 松井郁夫

2024年度 「木組のデザイン」ゼミナール 受講生募集要項

■お申し込み